Evolutionstheorie(n) in der Krise?

30.11.22 Ist Lamarck zurück?

Die Vererbung erworbener Eigenschaften ist bei Korallen doch möglich

Nach gängiger Auffassung kann eine neue Mutation nur dann zu evolutionären Veränderungen beitragen, wenn sie in Zellen des Fortpflanzungssystems auftritt, d. h. in einer Ei- oder Samenzelle. Mutationen in allen anderen Körperzellen gelten als evolutionär irrelevant, da sie nicht an die Nachkommen vererbt werden. Diese Sichtweise scheint nicht durchweg zu stimmen. Zumindest bei Korallen ist die Vererbung erworbener Merkmale ein Mechanismus für Veränderungen nun tatsächlich nachgewiesen. Dies bestätigt teilweise die Ansichten des Naturforschers Jean Baptiste de Lamarck im 19. Jahrhundert, welche man ca. ein Jahrhundert ignoriert hatte.

Im Jahr 1809 stellte Jean-Baptiste de Lamarck eine erste ausgearbeitete Evolutionshypothese auf, die sich weitgehend auf die Vererbung erworbener Merkmale stützte. Er argumentierte, dass sich Organismen im Laufe des Lebens an bestimmte ökologische Herausforderungen anpassen würden, und dass diese Anpassungen an die Nachkommen vererbt werden könnten.

1892 veröffentlichte August Weismann (1834–1914) die Hypothese, dass somatische Mutationen, die während des Lebens eines Tieres in den Körperzellen erworben werden, evolutionär irrelevant sind, weil sie die angenommene Barriere (die so genannte Weismann-Schranke) zwischen Soma (Körperzellen) und Keimbahn (Keimzellen) nicht überwinden und somit nicht zur genetischen Variation der nächsten Generation beitragen können. Er widersprach damit der Möglichkeit der Lamarck‘schen Evolution: Von den Eltern erworbene Merkmale könnten niemals zu an die Nachkommen vererbt werden.

Alle nachfolgenden Evolutionstheorien stützten sich stark auf die Weismann-Schranke, wonach weder die Körperzellen eines Organismus noch die Umwelt das genetische Erbe beeinflussen können. Anpassungen sind insofern zufällig, als Variation (infolge von Mutationen des Erbgutes) zufällig ist. Die zweite treibende „Kraft“ der Darwin’sche Evolution ist die natürliche Auslese, wonach die am besten Angepassten in der Regel die meisten Nachkommen haben. Auf diese Weise soll Evolution erfolgen.

Auch wenn die Geschlechtszellen vollständig von den Körperzellen getrennt sein sollten, könnte es dennoch molekular-genetische Mechanismen geben, durch die die Geschlechtszellen über die Umwelt informiert werden und die Nachkommen dadurch mit möglichen Anpassungen vorbereitet werden. Dass dies tatsächlich der Fall ist, wurde inzwischen in der Literatur ausführlich dokumentiert (Lacal & Ventura 2018, Miryeganeh & Saze 2020, Triantaphyllopoulos et al. 2016). Man spricht von epigenetischer Vererbung. Epigenetisch vererbbare Merkmale sind jedoch oft nicht mit Mutationen in der DNA verbunden, sondern betreffen in der Regel die Regulation der DNA. Ob sie stabil über viele Generationen vererbbar sind, ist bisher weitgehend ungeklärt.

Bei sich sexuell fortpflanzenden Organismen verschwinden vorteilhafte Mutationen der DNA in der Regel durch zufällige genetische Drift und werden fast nie in der Population fixiert. Nur wenn die Selektion sehr stark ist, d. h. wenn die Mutation einen enormen Reproduktionsvorteil bringt, kann sich eine vorteilhafte Mutation häufiger in der gesamten Population durchsetzen. Es wäre daher von großem Wert, wenn adaptive (vorteilhaft angepasste) Veränderungen direkt, also ohne Beteiligung von Geschlechtszellen vererbt werden könnten. Dies geschieht bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung wie z. B. bei Ablegern von Pflanzen, wenn die Mutationen zuvor in den für die Ableger-Bildung zuständigen Zellen aufgetreten sind. Wäre dies auch bei der sexuellen Fortpflanzung möglich, würde das dem Lamarck‘schen Konzept der genetischen Anpassung entsprechen. Somatisch erworbene Merkmale müssten auf irgendeinem Wege auch auf die Geschlechtszellen übertragen werden, damit sie dauerhaft vererbbar bleiben.

Entdeckung einer Lamarck’schen Vererbung

Die Entdeckung eines internationalen Wissenschaftlerteams unter der Leitung von Biologen der Penn State University offenbart nun tatsächlich einen neuartigen Mechanismus zur Anpassung an sich rasch verändernde Umweltbedingungen, der dem Lamarck’schen Mechanismus sehr ähnlich ist (Kuntz et al. 2022). Das Forschungsteam analysierte die DNA-Unterschiede in einer großen Kolonie von Elchgeweih-Korallen (Acropora palmata) mit Nachkommen eines einzigen Elternteils (also mit eingeschlechtlicher Fortpflanzung) sowie in DNA-Proben von fünf benachbarten Kolonien.

Wie die meisten Korallen können sich auch die Elchgeweih-Korallen sowohl ungeschlechtlich (durch Knospung) als auch geschlechtlich (durch Produktion von Ei- und Samenzellen) fortpflanzen. Bei den hier untersuchten Elchhornkorallen, die ihre Ei- und Samenzellen beim Laichen ins Wasser abgeben, werden die Eier einer Korallenkolonie in der Regel durch Spermien einer benachbarten Kolonie befruchtet. Das Forscherteam fand jedoch heraus, dass sich einige Eier der Elchhornkoralle auch ohne Befruchtung zu lebensfähigen Nachkommen entwickeln können.

Die Ergebnisse zeigten, dass die separaten Korallenkolonien (also die o. g. benachbarten Kolonien) zu derselben ursprünglichen Koralle gehört haben. Dies bedeutet, dass es sich um Klone handelt, die von einer einzigen Originalkolonie abstammen, die sich durch ungeschlechtliche Fortpflanzung (Knospung) vermehrt hat. Jede genetische Variation, die bei den heutigen Korallen in diesen Kolonien gefunden wurde, muss also das Ergebnis einer somatischen Mutation gewesen sein.

Das Team fand insgesamt 268 somatische Mutationen in den Proben, wobei jede Korallenprobe zwischen 2 und 149 somatische Mutationen aufwies. Das Team untersuchte außerdem die Ein-Eltern-Nachkommen der Elchkorallen-Elternkolonie und stellte fest, dass 50 Prozent der somatischen Mutationen vererbt worden waren (Kuntz et al. 2022).

Der genaue Mechanismus, wie die somatischen Mutationen ihren Weg in die Keimzellen der Korallen finden, ist noch unbekannt, aber die Forscher vermuten, dass die Trennung zwischen Körper- und Keimzellen in Korallen unvollständig ist und einige Körperzellen die Fähigkeit behalten, Keimzellen zu bilden, wodurch somatische Mutationen ihren Weg in die Nachkommen finden können (Penn State 2022). Ein ähnlicher Mechanismus, der von John A. Davison unter dem Begriff „semi-meiotische Hypothese“ ausführlich erörtert wurde, könnte ein relevanter nicht-darwinistischer Mechanismus für Anpassungen und Artbildung sein (Davison 1984).

Einer der Autoren kommentierte: „Da Korallen als Kolonien genetisch identischer Polypen wachsen, können somatische Mutationen, die in einem Korallenpolypen entstehen, der Umwelt ausgesetzt und auf ihren Nutzen hin untersucht werden, ohne notwendigerweise die gesamte Kolonie zu beeinträchtigen. Daher können Zellen mit potenziell schädlichen Mutationen sterben und Zellen mit potenziell vorteilhaften Mutationen können florieren und sich ausbreiten, während die Korallenkolonie weiterwächst. Wenn diese Mutationen dann an die Nachkommen weitergegeben werden können – wie wir jetzt gezeigt haben – bedeutet dies, dass die Korallen ein zusätzliches Werkzeug haben, das ihre Anpassung an den Klimawandel beschleunigen könnte“ (Penn State 2022).

Spätestens hier bricht die Weismann-Schranke zusammen: Die Vererbung von somatischen Mutationen ist Lamarck’sche Evolution, und keine neodarwinistische Evolution.

Eine hässliche Tatsache oder schöne Wissenschaft?

Es war Thomas Henry Huxley, ein überzeugter Verfechter der Darwin‘schen Thesen, der vor über 100 Jahren schrieb: „Die große Tragödie der Wissenschaft – die Erschlagung einer schönen Hypothese durch eine hässliche Tatsache.“ Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass Fakten oder Beobachtungen von Naturprozessen niemals hässlich sind. Naturwissenschaftliche Befunde, die nicht in das herrschende Paradigma passen, sind ein wichtiger Faktor, der wissenschaftliche Erkenntnisse vorantreibt. Diese neue Erkenntnis bei den Korallen ist eine solche „hässliche Tatsache“: Sie zeigt uns, dass man der Wissenschaft immer damit rechnen muss, dass bisher gesicherte Theorien nicht immer von Dauer sind, sondern nur vorläufige Gültigkeit haben. Ob Lamarck´sche Mechanismen bei Anpassungsprozessen in anderen Organismen eine große Rolle spielen oder spielten, wird dank dieser „hässlichen Tatsache“ nun Gegenstand von Forschung und Diskussion sein.

Quellen

Davison JA (1984) Semi-meiosis as an evolutionary mechanism. J. theor. Biol. 111, 725–735. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022519384802647

Kuntz KLV et al. (2022) Inheritance of somatic mutations by animal offspring. Sci. Adv. 8:35; doi:10.1126/sciadv.abn0707

Lacal I & Ventura R (2018) Epigenetic Inheritance: Concepts, Mechanisms and Perspectives. Front. Mol. Neurosci. 28, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2018.00292/full

Miryeganeh M & Saze H (2020) Epigenetic inheritance and plant evolution. Popul. Ecol. 62, 17–27. https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1438-390X.12018

Penn State (2022) Corals pass mutations acquired during their lifetimes to offspring. Science Daily, https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220831152728.htm

Triantaphyllopoulos KA, Ikonomopoulos J & Bannister AJ (2016) Epigenetics and inheritance of phenotype variation in livestock. Epigenetics & Chromatin 9:31. https://epigeneticsandchromatin.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13072-016-0081-5

Autor dieser News: Peter Borger

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n309.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

01.08.22 Der unterschätzte Vater der Genetik: zu Gregor Mendels 200. Geburtstag

Gregor Mendel gilt als Vater der Vererbungslehre (Genetik). Dieses Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Wenig bekannt ist, dass Mendels Ideen zur Artbildung sehr gut in ein Schöpfungskonzept passen und sich in aktuellen Studien als fruchtbar erweisen.

Kann ein 160 Jahre altes Werk eines Naturforschers heute noch Aktualität besitzen? Vielen wird zu dieser Frage bestimmt Charles Darwin einfallen. Dessen Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ wird bis heute als großer Durchbruch in der Biologie gewertet. Es gibt aber ein Werk eines Zeitgenossen von Darwin, dessen Relevanz für das Verständnis des Artenwandels heute kaum jemandem bewusst ist. Die Rede ist von Gregor Mendel, der auch als Vater der Genetik bezeichnet wird. Im Jahr 2022 jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal – Anlass für viele Beiträge in der Wissenschaftsliteratur und in den Wissenschaftsnachrichten. Hier und da wird dabei auch das Verhältnis von Mendel und Darwin thematisiert.

Darwin und Mendel. Die auf Darwin zurückgehende Erklärung für die Entstehung von Arten unterscheidet sich grundlegend von Mendels Ansatz. Im Gefolge Darwins werden geringfügige Veränderungen und Auslese als Hauptfaktoren angesehen. Heute werden als Quelle der Veränderungen ungerichtete Mutationen (spontane Änderungen des Erbguts) angesehen. Mutationen können sich – wenn überhaupt – erst im Laufe vieler Generationen in der Population durchsetzen, und für nennenswerte Veränderungen werden viele aufeinanderfolgende Mutationen benötigt. Daher müssen große Zeiträume für die Bildung neuer Arten veranschlagt werden. Mendels Konzept dagegen beruht auf präexistenten (bereits vorliegenden) genetischen Programmen. Diese ermöglichen Änderungen innerhalb weniger Generationen, da Unterschiede zwischen den Arten nicht in langwierigen Prozessen aufgebaut werden müssen, sondern von Beginn an bereits angelegt sind (Crompton 2019). Diese Veränderungen bewegen sich dabei aber nur innerhalb abgegrenzter Formenkreise, die man als genetische Familien bezeichnen kann. Diese wiederum entsprechen ungefähr den „Grundtypen“, die im Rahmen der biblischen Schöpfungslehre auf geschaffene Arten zurückgeführt werden.

Da nun beide Ansätze sehr verschieden sind, klingt es überraschend, wenn das Online-Wissenschaftsmagazin Scinexx behauptet, Mendel habe in seinen Schriften „durchaus ähnliche Vorstellungen wie Darwin und seine Mitstreiter“ vertreten (Podbregar 2022). „Mendel beschrieb ein darwinistisches Szenario einer natürlichen Selektion und eines ‚Kampfs ums Dasein‘“, wird Daniel Fairbanks von der Utah Valley University zitiert (Fairbanks 2020). Und: „Wenn man die existierenden Belege als Ganzes betrachtet, dann ergibt sich von Gregor Mendel das Bild eines akribischen Forschers, der die Grundsätze der darwinistischen Evolution akzeptierte.“ Fairbanks (2020) stellt aber auch fest, dass Mendels Versuche die Vorstellungen von Darwin über Vererbung widerlegten und zudem bewiesen, dass die Vererbung auf der freien Kombination von unteilbaren Einheiten beruhte.

Kann man Mendel mit Darwin versöhnen? Kann man die widersprüchlichen Einschätzungen über Mendel und Darwin zusammenbringen? Es ist möglich, wenn man bedenkt, dass in Mendels Ansatz die Darwin’schen Mechanismen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Darwin wies nach, dass es eine phänotypische Variation der Arten gibt. Dem stimmte Mendel zu. Für Darwin war natürliche Auslese die Ursache für Veränderungen und Artbildung, er wusste aber nicht, wie die genetische Vielfalt entstand. Mendel stimmte zwar ebenfalls zu, dass es natürliche Auslese gibt, doch er sah sie nicht als Ursache für Artbildung. Der entscheidende Unterschied zwischen Darwin und Mendel betrifft die Quelle der Variation, die benötigt wird, bevor man überhaupt etwas selektieren kann. Mendel zeigte, dass die Quelle der Variation die Rekombination von bereits bestehenden phänotypischen Programmen war. Somit besteht nach Mendels Modell keine Notwendigkeit, neue Merkmale (durch Mutationen) zu schaffen, damit neue Arten entstehen können. Arten entstehen durch Neukombination schon vorhandener Merkmale. Was Mendel bereits über diese latenten Merkmale wusste und was man mit heutigem biologischem Wissen dazu sagen kann, hat Crompton (2019) ausführlich beschrieben. Leider wurde Mendel in diesem entscheidenden Punkt von der wissenschaftlichen Gemeinschaft übersehen. Stattdessen schlug man einen anderen Weg ein und sah Mutationen als Quelle der Variation an.

Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen Darwin und Mendel ist, dass nach Mendel die Variation, die durch die latenten Merkmale ausgeprägt kann, begrenzt ist und nicht ausreicht, um den Ursprung allen Lebens zu erklären. Erklärt werden kann nur die Variation, die in genetischen Familien beobachtet wird.

Der empirische Test. Wer hat nun aber recht, Mendel oder Darwin? Geht man von Beobachtungen aus, die in den letzten etwa 50 Jahren bei Langzeitstudien im Freiland gemacht wurden, so ist das Modell der Mendel’schen Artbildung klar im Vorteil. Denn es mehren sich die Beispiele für sehr schnelle Merkmalsänderungen und sogar Artbildungen, die nur möglich sind, wenn ein genetisches Potenzial an Veränderungsmöglichkeiten bereits vorhanden ist. „Schnell“ heißt hier: Innerhalb Jahrzehnten oder Jahrhunderten und sogar innerhalb weniger Generationen. Nur auf Basis präexistenter Programme sind derart schnelle, vorteilhafte Veränderungen möglich. Ein sehr lehrreiches Beispiel sind die Eidechsen der Gattung Anolis, die auf den karibischen Inseln vorkommen. Von diesen Eidechsen gibt es hunderte Arten. Man kann sie in wenige sogenannte Ökomorphe einteilen; das sind Formen, die verschiedene Lebensräume bevorzugen und entsprechende Unterschiede im Körperbau zeigen. Durch genetische Studien konnte gezeigt werden, dass die Ökomorphen auf den Inseln vielfach unabhängig entstanden sind. Außerdem haben Experimente zur Wiederbesiedlung kleiner Inseln durch Anolis-Eidechsen gezeigt, dass die Entstehung verschiedener Ökomorphe innerhalb weniger Generationen erfolgen kann. Insgesamt kann man diese Befunde am besten so erklären: Die AnolisEidechsen weisen eine präexistente und zum Teil verborgene genetische Vielfalt auf, die unter bestimmten Lebensbedingungen ziemlich schnell abgerufen werden kann. Das entspricht dem Ansatz von Mendel und widerspricht Darwins Theorie.

Rasche und wiederholte Radiationen dieser Art wurden in den letzten Jahren vermehrt beobachtet oder indirekt nachgewiesen und erweisen Mendels Ansatz als fruchtbar und dem Darwin’schen Ansatz überlegen. Aus der Sicht der Schöpfungslehre liegt es nahe, die präexistente Vielfalt der Ausgangsgruppen solcher Radiationen als geschaffenes Variationspotenzial zu postulieren. Die geschaffenen Arten waren demnach mit Variationsprogrammen ausgestattet, die vielfältige Anpassungen ermöglicht haben.

Darwin ohne Mendel. Mendel hat Darwins Arbeiten gekannt, wie Randnotizen in Mendels Handschrift belegen. Aber umgekehrt war das nicht der Fall. „Offenbar hat Darwin nie ein Exemplar von Mendels Fachartikel zu den Pflanzenhybriden erhalten und auch keine Sekundärliteratur dazu gelesen“, wird im o. g. Scinexx-Beitrag festgestellt. Wer weiß, wie die Wissenschaftsgeschichte verlaufen wäre, wenn Darwin Mendel gründlich studiert hätte?

Literatur

Crompton N (2019) Mendel‘sche Artbildung und die Entstehung der Arten. Internetartikel, https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/b-19-3_mendel.pdf

Fairbanks DJ (2020) Mendel and Darwin: untangling a persistent enigma. Heredity 124, 263–273.

Podbregar N (2022) Mendel und Darwin. Wie stand der Mönch zur Evolution? Internetartikel, https://www.scinexx.de/dossierartikel/mendel-und-darwin/

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n304.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

14.07.22 Gibt es doch keine neutralen Mutationen?

Mutationsforschung bringt ein wichtiges evolutionstheoretisches Konzept ins Wanken

Lange Zeit ging man davon aus, dass es aufgrund des redundanten Charakters des genetischen Codes (d. h. 64 Codons codieren für nur 20 Aminosäuren) neutrale und nicht-neutrale Mutationen in proteincodierenden Genen gibt. Auf der Grundlage dieser Annahme wurden seit über drei Jahrzehnten zahlreiche Arbeiten veröffentlicht, in denen das Verhältnis von neutralen und nicht-neutralen Mutationen als Indikator für Selektion diskutiert wurde. Eine neue Studie in der Zeitschrift Nature zeigt nun, dass es solche neutralen Mutationen wohl kaum gibt.

„Mutationen torpedieren Lehrmeinung“ titelte eine populärwissenschaftliche Webseite Juni 2022 (Podgrebar 2022). Meistens sind solche aussagekräftigen Titel übertrieben und sollen nur die Aufmerksamkeit der Leser gewinnen. In diesem Fall war der Titel aber sehr gut gewählt, da er sich auf ein seit langem bestehendes theoretisches Konzept der Evolutionsbiologie bezieht: neutrale Mutationen. Die neuen Beobachtungen, die in der Fachzeitschrift Nature publiziert wurden (Shen et al. 2022), haben weitreichende Konsequenzen für die Evolutionsbiologie – insbesondere bei der Frage, welche Rolle die Selektion in der Evolution von proteincodierenden DNA-Sequenzen spielt. Um zu verstehen, was die neuen Daten bedeuten, müssen wir uns zunächst der Genetik widmen, die den Mutationen zugrunde liegt, und wir müssen verstehen, wie Evolutionsbiologen aus dem Mutationsgeschehen die Art der Selektion ableiten. Doch zuvor schauen wir uns ganz grundlegend einmal an, wie der genetische Code funktioniert, der für die Codierung der Proteine verantwortlich ist.

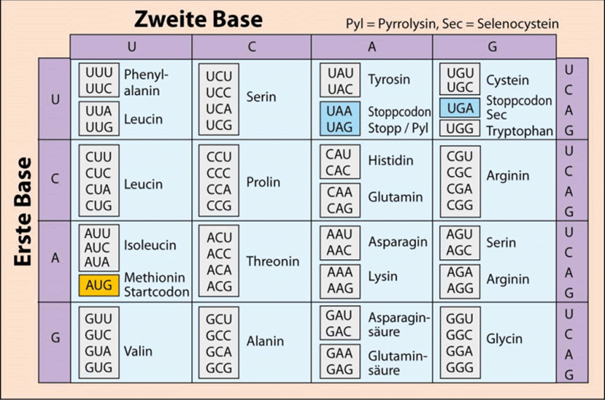

Proteine sind Werkzeuge und wichtige Bausteine der Zelle und bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die eine fast unendliche Vielfalt von verschiedenen Proteinen bilden können. Man kann sich ein Protein wie eine Perlenkette vorstellen, bei der jede Perle eine bestimmte Aminosäure darstellt. In menschlichen Zellen gibt es etwa 21.000 verschiedene Proteinfamilien. Sie alle haben unterschiedliche Funktionen. Jedes einzelne Protein ist im Genom (Erbgut) codiert, durch sogenannte proteincodierende Gene, lange Abschnitte von Nukleotiden (A, C, G und T). Wie ein Protein kann man sich auch ein Gen auch wie eine Perlenkette vorstellen, bei der jede Perle ein DNA-Buchstabe ist. Abb. 1 zeigt, wie die 64 Codons des genetischen Codes mit den 20 Aminosäuren verbunden sind.

Abb. 1: Der genetische Code in seiner Standardform. Er ist hier auf der mRNA-Ebene angegeben, dort wird statt Thymin die Nukleobase Uracil (U) verwendet. Pyrrolysin (Pyl) und Selenocystein (Sec) sind selten vorkommende Aminosäuren, die als Bausteine von Proteinen erst in den letzten Jahren entdeckt wurden. In der rechten Spalte ist die dritte Base im Triplett angegeben.

Um als Information für die Gestaltung der Proteine zu fungieren, enthalten die Gene einen verschlüsselten Bauplan für Proteine: eine bestimmte Abfolge ihrer vier „Buchstaben“, der Nukleotide A, C, G und T. Diese Abfolge bestimmt die Abfolge von Aminosäuren bei der Bildung von Proteinen. Allerdings ist zu erwähnen, dass die DNA-Buchstaben des Erbgutes nicht direkt zu Proteinen umgesetzt werden, sondern dass eine Abschrift, die Messenger-RNA (mRNA) die Information vom Erbgut im Zellkern zu den Proteinfabriken, den Ribosomen, bringt (sie besitzt U statt T und ist die Abschrift eines Genabschnittes). Jeweils drei Nukleotide auf der mRNA stehen für eine bestimmte Aminosäure (und einige stehen für Start bzw. Stopp). Mit den vier RNA-Buchstaben (Nukleotide A, T, C und U) können durch Dreiergruppen insgesamt 64 verschiedene Kombinationen zusammengestellt werden. Diese sogenannten Tripletts – oder Codons – codieren also die Bausteine der Proteine (die Aminosäuren), wovon es aber nur 20 unterschiedliche in Lebewesen gibt. Es gibt also viel mehr Codons (nämlich 64) als zu codierende Proteinbausteine (20 Aminosäuren). Zusammen mit einem Codon, das als Stoppsignal funktioniert und anzeigt, wo das Protein enden muss, würden die Lebewesen theoretisch nicht mehr als 21 Codons benötigen, um alle beliebigen Proteine codieren zu können. Wozu dienen also die restlichen 43 Kombinationen des Codes?

Da es drei unterschiedliche Stoppsignale gibt, verbleiben 61 Codons, die den Satz von 20 Aminosäuren codieren, so dass viele Aminosäuren durch mehrere unterschiedliche Triplett-Kombinationen codiert sind. Den meisten Aminosäuren entsprechen also mehrere Codons. Die Aminosäuren Serin, Arginin und Leucin werden beispielsweise von jeweils sechs unterschiedlichen Codons codiert. Vier verschiedene Codons stehen jeweils für fünf andere Aminosäuren, nämlich Alanin, Glycin, Prolin, Threonin und Valin. Die übrigen Aminosäuren werden jeweils durch ein Codon, zwei oder drei Codons codiert. Aminosäuren die durch fünf Codons codiert werden, kommen nicht vor. Diese seltsame, ungleiche Verknüpfung von Codons und Aminosäuren war lange Zeit rätselhaft, hat aber damit zu tun, dass sie in verschiedener Hinsicht optimal ist, insbesondere in Bezug auf Fehlertoleranz (Freeland et al. 2000).

In der Fachsprache heißt es, der Proteincode sei ein degenerierter Code. Damit ist nicht gemeint, dass er irgendwie defekt sei, sondern dass eine bestimmte semantische Einheit (hier eine bestimmte Aminosäure) durch mehrere unterschiedliche syntaktische Abfolgen (hier verschiedene Codons) codiert wird. Da es mehrere verschiedene Codons für dieselbe Aminosäure gibt, kann man auch von redundanter Codierung sprechen.

Aufgrund dieser Redundanz gibt es sogenannte synonyme und nicht-synonyme Mutationen. Nicht-synonyme Mutationen verändern mit der Triplett-Codierung auch die Aminosäuresequenz. Da dies die Faltung (3-dimensionale Struktur der Aminosäurekette) und Funktion eines Proteins verändern kann, werden sie als nicht-neutral eingeschätzt. Synonyme Mutationen dagegen verändern zwar ebenfalls die Triplett-Codierung, jedoch nicht die Aminosäuren-Abfolge und damit auch nicht die Funktion des Proteins, da trotz Änderung die gleiche Aminosäure codiert und damit eingebaut wird. Da synonyme Mutationen keinen Einfluss auf die Sequenz und Funktion der Proteine haben, wurden sie stets als neutral betrachtet.

Verhältnis synonymer zu nicht-synonymer Mutationen: Anzeiger für Selektion?

In der Evolutionsbiologie ist das Verhältnis zwischen der Anzahl nicht-synonymer und synonymer Mutationen in homologen (gleichartigen) proteincodierenden Genen verschiedener Organismen ein häufig gebrauchter Parameter. Dieses sogenannte Ka/Ks-Verhältnis (a = nicht-synonym, s = synonym) wird verwendet, um auf die Richtung und das Ausmaß der natürlichen Selektion zu schließen, die auf proteincodierende Gene wirkt. Ein Ka/Ks-Verhältnis von mehr als 1 bedeutet positive Selektion (die Veränderungen vorantreibt); weniger als 1 bedeutet reinigende oder stabilisierende Selektion (die Veränderungen entgegenwirkt); und ein Verhältnis von genau 1 bedeutet neutrale (d. h. keine) Selektion. Viele Tausend Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Evolutionsbiologie verwenden diese Methode, die nur unter der Annahme gültig ist, dass synonyme Mutationen (Ks) in proteincodierenden Genen tatsächlich neutral oder nahezu neutral sind.

In der Nature-Veröffentlichung von Juni 2022 wurde nun ein experimenteller Nachweis veröffentlicht, wonach die mit dem Ka/Ks-Verhältnis verbundenen Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind, da in repräsentativen Hefegenen auch synonyme Mutationen meist eindeutig nicht-neutral sind (Shen et al. 2022).

Die Experimentatoren der Studie erzeugten mehrere Tausend Hefemutanten, die synonyme und nicht-synonyme Mutationen für 21 Gene mit unterschiedlichen Funktionen und Expressionsniveaus (d. h. wie häufig die Gene abgeschrieben werden) trugen. Anschließend maßen sie die Fitness dieser Mutationen im Vergleich zum Wildtyp. Es zeigte sich, dass 3/4 der synonymen Mutationen unerwartet zu einer signifikanten Verringerung der Fitness (d .h. der Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit) führten, und „die Verteilung der Fitnesseffekte war insgesamt ähnlich – wenn auch nicht identisch – zwischen synonymen und nicht-synonymen Mutationen“ (Shen et al. 2022). Darüber hinaus fand man heraus, dass synonyme Mutationen häufig die Aktivität des mutierten Gens beeinträchtigen, indem zu viel oder zu wenig mRNA von dem Gen abgeschrieben wurde. Aus dem Ausmaß dieser Störung konnte teilweise der Fitness-Effekt vorausgesagt werden. Außerdem erwies sich die dabei gebildete Boten-RNA (mRNA) als weniger stabil. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die „starke Nichtneutralität der meisten synonymen Mutationen, falls sie auch für andere Gene und Organismen gilt, eine Überprüfung zahlreicher biologischer Schlussfolgerungen über Mutation, Selektion, effektive Populationsgröße, Divergenz-Zeit und Krankheitsmechanismen, die auf der Annahme beruhen, dass synonyme Mutationen neutral sind, erforderlich machen würde“ (Shen et al. 2022).

Diese experimentelle Arbeit stellt somit ein wichtiges theoretisches Konzept in Frage, nämlich dass synonyme Mutationen in proteincodierenden Genen in jeder Hinsicht neutral sind. Darauf aufbauende evolutionstheoretische Schlussfolgerungen über Selektionswirkung und die anderen im vorigen Zitat genannten Aspekte sind damit ebenso fragwürdig. Das könnte weitreichende Konsequenzen haben. Man wird allerdings abwarten müssen, ob sich die Ergebnisse an weiteren Organismen und Genen bestätigen werden.

Zwei Dinge kann man aus den neuen Befunden jetzt schon lernen: 1. Die Vernetzungen und Zusammenhänge der Vorgänge in den Lebewesen sind viel komplexer als bisher bekannt: Mutationen haben nicht nur Einfluss auf die Abfolge der Aminosäuren der Proteine, sondern können auch andere Aspekte verändern. 2. Einmal mehr zeigt sich: Wissenschaft ist vorläufig, und das kann auch für etablierte Konzepte gelten.

Quellen

Freeland SJ, Knight RD, Landweber LF & Hurst LD LD (2000) Early Fixation of an Optimal Genetic Code. Molecular Biology and Evolution 17, 511–518. https://academic.oup.com/mbe/article/17/4/511/1127636

Podgrebar N (2022) Mutationen torpedieren Lehrmeinung. https://www.scinexx.de/news/medizin/stille-mutationen-sind-doch-schaedlich/

Shen X, Song S, Li X et al. (2022) Synonymous mutations in representative yeast genes are mostly strongly non-neutral. Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-022-04823-w

Autor dieser News: Peter Borger

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n302.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

09.03.21 Die Frage nach der Entstehung von Arten – ein Zwischenruf

Die Entstehung der Arten ist mit Charles Darwins berühmtem Buch ein grundlegender Denkansatz in evolutionären Konzepten. Bei der heutigen Kenntnis molekularbiologischer Zusammenhänge könnte man meinen, dass dieser Aspekt weitgehend geklärt sei. Drei Fachleute haben in einem Beitrag auf erfrischende Weise auf die Dinge hingewiesen, die wir derzeit nicht wissen.

Drei Biologen, Evolutionsbiologen und Populationsgenetiker, haben einen Perspektiv-Beitrag in „Science“ mit der Titelfrage überschrieben: Wie viele genetische Veränderungen sind für die Entstehung neuer Arten erforderlich?“1 (Nosil, Feder & Gompert 2021). Sie eröffnen den Text mit dem Lehrbuchwissen, dass neue Arten die Vielfalt der Lebewesen bewirken und deren Neubildung oft evolutiv durch natürliche Selektion verursacht wird. Die folgende Feststellung aber lässt aufhorchen: Wie viele genetische Veränderungen zur Artbildung erforderlich sind, ist weitgehend unbekannt! Die Autoren führen verschiedene, von den Fachleuten diskutierte theoretische Modelle an. Wenn beispielsweise keine geographische Isolation im Spiel ist, erfolgt Artneubildung durch eine kleine Anzahl von Genen, was dem ausgleichenden Effekt durch den Genfluss (Vermischung) entgegenwirkt. Untersuchungen an Insekten und Pflanzen haben aber gezeigt, dass genetische Veränderungen in nur wenigen Bereichen des Genoms oft mit bestimmten Erscheinungsformen (Phänotyp) im Zusammenhang stehen und z. B. bei Schmetterlingen nur zu verschiedenen Morphen (Flügelmuster-Variationen), nicht aber zu neuen Arten führen. Nosil et al. führen auch die Buntbarsche (Cichlidae) an, in denen wenige Genbereiche die unterschiedlichen Farbmuster bestimmen. Aber neue Arten entstehen dadurch nicht. Damit meinen sie hier, dass zu einer stabilen, das Genom umfassenden Differenzierung auch eine veränderte Kiefergestalt und Körperform einbezogen werden müssen; dass also viele genetische Bereiche betroffen sind. Am Ende der Diskussion kommen die Autoren zu dem Schluss, dass bei der Artneubildung wenige oder viele Genbereiche involviert sein können; es komme dabei auf die Umstände an.

Die Autoren fügen an, dass noch viel Arbeit zu tun bleibt, um experimentell nach den ursächlichen Effekten der verschiedenen Einflussgrößen der Artbildung zu suchen. Sie äußern die Hoffnung, dass Evolutionsbiologen durch die Vereinigung von Theorie und empirischen Daten eine Möglichkeit haben, die Entstehung neuer Arten besser zu verstehen. Nosil et al. beschließen ihren Beitrag mit der Feststellung, dass eine grundsätzliche Hauptfrage das Ausmaß betreffe, in dem mikroevolutive Prozesse größere, makroevolutive Muster der Biodiversität erklären können, wie dies bei der Ausbreitung der Buntbarsche (Cichlidae) beobachtet werden kann.

Zunächst ist es erfrischend zu lesen, wie viel Unwissen hinter etablierten Lehrbuchaussagen stecken kann; das kann zu Freiraum für ungebundeneres Nachdenken führen. Für den Autor war der Schlusssatz insofern sehr aufschlussreich, als für die Vielfalt der Familie der Buntbarsche (Cichlidae) auf der chromosomalen Ebene durch die Mendel‘schen Gesetze und auf der molekularbiologischen Ebene durch die transponierbaren Elemente, durchaus erfolgversprechende Erklärungsansätze vorliegen (Crompton 2019). Evolutionsbiologen aber haben noch eine viel größere Aufgabe zu lösen, nämlich wie die Fülle der unterschiedlichsten Baupläne der Lebewesen entstanden sein kann. Verglichen damit sind die Herausforderungen für diejenigen, die von einer Schöpfung ausgehen, bei diesem Thema relativ klein!

Literatur

Crompton N (2019) Mendel´sche Artbildung und die Entstehung der Arten. 1. Woher kommt die Artenvielfalt? Stud. Integr. J. 26, 86-92.

Nosil P, Feder JL & Gompert Z (2021) How many genetic chances create new species? Science 371, 777-779.

Anmerkung

1 “How many genetic chances create new species?“

Autor dieser News: Harald Binder

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n288.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

08.01.21 „Überraschungen der Evolution“

Evolutionäre Neuheiten entstanden als Nebeneffekte evolutionärer Veränderungen durch Neuverwendung schon vorhandener Bauteile. Auf genetischer Ebene teilen Arten ganz verschiedener Tierstämme einen ähnlichen „Baukasten“. Dies ermögliche als Frucht der Evolutionsforschung auch medizinischen Fortschritt. So sieht es der Paläontologe Neil Shubin in einem Webinar-Beitrag. Tatsächlich sind die Befunde evolutionstheoretisch gar nicht leicht zu verstehen, lassen sich aber im Rahmen von Schöpfung befriedigend deuten.

Unter der Überschrift „Evolutions’s surprises“ fasste Sara Frueh von der National Academy of Sciences (USA) einen Vortrag des Paläontologen Neil Shubin zusammen, den dieser bei einem Webinar im April 2020 gehalten hat (Frueh 2020). Die „Überraschungen“ beziehen sich auf neuere evolutionstheoretische Vorstellungen.

Shubin findet es überraschend, dass die Veränderungen, die zu Schlüsselereignissen der Evolution wurden – wie die Eroberung des Landes ausgehend von Fischen, oder die Eroberung der Luft durch die Vögel – lange vor diesen Meilensteinen erfolgten und auch zu anderen Zwecken. So seien Lungen nicht entstanden, als die Tiere im Begriff waren, an Land zu gehen. Ebenso seien die Federn nicht entstanden, als die Tiere im Begriff waren, zu fliegen. Lungen bzw. Federn waren vielmehr in Formen ausgebildet, die „noch“ im Wasser bzw. noch an Land lebten – und eben nicht, um den Landgang bzw. den Flug zu ermöglichen. Vielmehr habe es Lungen und die Vierbeiner-Extremität bereits bei wasserlebenden Formen gegeben. Diese Merkmale seien nur „umfunktioniert“ worden, als es nötig war. Die Lungen hätten Fischen ermöglicht, Luft von der Wasseroberfläche zu schlucken, wenn der Sauerstoffgehalt zu niedrig war, um genügend davon durch die Kiemen zu erhalten. Die schon vorhandenen Lungen konnten dann beim Landgang verwendet werden. Und der von Shubin und seinem Team entdeckte Tiktaalik roseae besaß landtierartige Gliedmaßen, obwohl er wie ein Fisch im Wasser lebte. Ähnlich wird bei vogeltypischen Merkmalen argumentiert: Beispielsweise hätten sich Federn vermutlich entwickelt, um die Körpertemperatur der Dinosaurier zu regulieren, oder vielleicht zur Färbung und Balz. Später seien sie als Teil des Flugapparats verwendbar gewesen. „Es ging darum, alte Erfindungen auf neue Art und Weise für neue Zwecke zu nutzen“, so Shubin. „Das ist es, worum es in der Evolution geht.“

Abb. 1: Nachbildung des Skelettfundes von Tiktaalik roseae. (Wikimedia: Tiktaalik_belgium.JPG: Esv derivative work: Petter Bøckman (talk) – Tiktaalik_belgium.JPG, CC BY-SA 3.0)

Indirekter Evolutionsweg ohne Ziel? Die Einschätzung von Shubin ist doppelt interessant. Zum einen: Die hypothetische evolutive Entstehung von Schlüsselmerkmalen soll nicht direkt erfolgen, also nicht so, als ob diese direkt angesteuert würden. Klar, möchte man sagen, Evolution erfolgt nicht zielorientiert. Evolutionstheoretiker werden nicht müde, das zu betonen. Zielorientierung ist nur möglich, wenn man einen Schöpfer annimmt, doch diese Möglichkeit wird in der Regel ausgeschlossen. Also müssen scheinbare Ziele so erreicht werden, als hätte man nie darauf abgezielt, selbst wenn es sich wie bei den Vierbeinern und den Vögeln um die Eroberung eines ganz neuen Lebensraums geht.

Zum anderen kommt Shubin aber auch bei der Beschreibung eines evolutiven Umweges bzw. evolutiver Vorstufen nicht ohne die Zweckkategorie aus. „Wozu“ sind die Einrichtungen für den Landgang bzw. für das Fliegen entstanden, wenn nicht für die Eroberung des Landes bzw. der Luft? „Zu anderen Zwecken“, sagt Shubin, was doch wieder eine Zielvorgabe impliziert. Evolutionstheoretiker haben sich seit Darwin jedoch zum Ziel gesetzt, Evolutionsmechanismen als rein natürliche Prozesse zu beschreiben. Die offensichtliche Zweckmäßigkeit der Strukturen des Lebens holt die Biologen jedoch immer wieder ein. Um eine bestimmte Zielorientierung (z. B. fürs Fliegen; „for fly“) zu vermeiden, weicht man auf ein anderes Ziel aus (z. B. Regulation der Körpertemperatur oder die Balz).

Sind die Szenarien plausibel? Der Grundgedanke von Shubin ist nicht neu. Schon im Biologiestudium konnte man vor über 50 Jahre lernen, dass Neuheiten in der Evolution auftreten würden, weil es „Voranpassungen“ (Präadaptionen) gebe – wobei „Anpassung“ wiederum ein teleologischer Begriff ist (also ein Begriff, der ein Ziel beinhaltet). Aber davon abgesehen – hilft dieses Konzept weiter? Vielleicht ein bisschen, aber nicht, um die entscheidenden Veränderungen zu erklären. Wenn beispielsweise Federn ursprünglich der Thermoregulation oder der Balz dienten, haben solche „Federn“ damit noch praktisch keine Eigenschaften, die zum Fliegen verhelfen. Die eigentliche Herausforderung, nämlich die zahlreichen fürs Fliegen erforderlichen anspruchsvollen Eigenschaften zu erwerben, wäre evolutiv erst noch zu meistern (genauer erläutert wird das in Junker [2017]). Ähnlich ist die Problematik bei der Entstehung der Fortbewegung auf dem Land. Es sind ganz andere Anforderungen zu bewältigen, um sich mit einer Vierbeiner-Extremität auf dem Land fortzubewegen, als wenn man das im Wasser tut bzw. – evolutionär betrachtet – wenn man das bisher nur im Wasser gemacht hat.

Wie kann man die Befunde interpretieren, wenn man von Schöpfung ausgeht? Shubin stellt fest, dass Merkmale, die typisch für eine bestimmte Lebensweise sind (Leben auf dem Land oder in der Luft), in teils ähnlicher Form auch bei Arten vorkommen, die andere Lebensräume besiedeln. Es gibt landlebende Dinosaurier mit haarartiger Körperbedeckung (die man nicht unbedingt als „Federn“ bezeichnen muss), mit hohlen Knochen und diversen weiteren vogeltypischen Merkmalen. Und es gibt Fische mit Fingern und mit einfachen Lungen. Die Merkmale sind jedoch auf die verschiedenen Arten bzw. Gattungen häufig so unsystematisch verteilt, dass sie keine geradlinige Evolution belegen, sondern in unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Dies führt dazu, dass keine widerspruchsfreien Baumschemata konstruiert werden können, sondern viele Konvergenzen angenommen werden müssen. Sehr ausgeprägt ist das bei den Theropoden-Dinosauriern der Fall, die in die Nähe der Vögel gestellt werden (Junker 2019).

Shubin spricht von einem „Baukasten“ auf genetischer Ebene; und es scheint, dass auch auf morphologischer Ebene eine Art Baukastensystem erkennbar ist. Was die Gene betrifft, sagt Shubin: „Der grundlegende Werkzeugkasten, der die Körper von Lebewesen wie uns und Mäusen aufbaut, wird mit Würmern, Fliegen und Fischen geteilt.“ Und er deutet diesen Befund evolutionstheoretisch so: „Alle Werkzeuge, die zum Aufbau unseres Körpers verwendet werden, sind ursprünglich in Fliegen und anderen Lebewesen entstanden.“ Ein Baukastensystem ist aber im Rahmen eines Schöpfungsparadigmas leicht zu verstehen. Denn ein Schöpfer ist in seinem Handeln frei; er kann Merkmale erschaffen und kombinieren, wie er will; nur sollten die Lebewesen überlebensfähig sein. Dagegen ist Evolution an einen natürlichen, nicht-zielgerichteten Mechanismus gebunden. Wie aber kommt es ohne Zielvorgabe durch rein natürliche Mechanismen unabhängig immer wieder zu ähnlichen Bauelementen? Und wie wurde der Baukasten zu Beginn zusammengestellt?

Anwendung in der Medizin? Da es eine Art Baukasten auf genetischer Ebene gibt und die Arten verschiedenster Tierstämme daran teilhaben, sieht Shubin positive Konsequenzen aus der evolutionsbiologischen Forschung für die Medizin. „Diese Verbindungen ermöglichen wissenschaftliche und medizinische Entdeckungen, die letztlich auch dem Menschen helfen können“, erklärt Shubin. Denn wenn man versteht, wie Gene in Tieren bei Gesundheit und Krankheit an- und abgeschaltet werden, lerne man medizinisch relevante Dinge auch über den Menschen, bei dem dieselben Gene vorkommen. Doch das hat an sich mit Evolution nichts zu tun, sondern – sofern die Übertragung der Erkenntnisse auf den Menschen wirklich tragfähig ist – mit dem Baukastensystem, das, wie erwähnt, aus der Sicht der Schöpfungslehre plausibler erscheint und leichter verstehbar ist als aus der Sicht einer ziellos verlaufenden Evolution.

Anmerkung

Originalzitate unter https://www.nationalacademies.org/news/2020/08/evolutions-surprises

Quellen

Frueh S (2020) Evolution’s Surprises. https://www.nationalacademies.org/news/2020/08/evolutions-surprises

Junker R (2017) Dino-Federvieh – Zum Ursprung von Vogelfeder und Vogelflug. https://wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/b-17-1_feder-und-flug.pdf

Junker R (2019) Sind Vögel Dinosaurier? Eine kritische Analyse fossiler Befunde. https://wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/b-19-4_dinos-voegel.pdf

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n284.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

01.10.19 Gregor Mendel, die Entstehung der Arten und Schöpfung

Der Augustinermönch Gregor Mendel ist für seine Vererbungsgesetze bekannt. Kaum jemand weiß jedoch, dass Mendel ein Konzept entwickelt hat, das eine Erklärung der Entstehung einer großen Formenvielfalt innerhalb genetischer Familien (Grundtypen) innerhalb weniger Generationen ermöglicht. Dieses Konzept erweist sich gerade angesichts aktueller Befunde als ausgesprochem fruchtbar. Zugleich ist es für die Modellierungen im Rahmen der Schöpfungslehre von besonderem Interesse.

Die Frage, wie Artbildung erfolgt, also die Aufspaltung von einer Art in zwei oder mehr Tochterarten, gehört zu den zentralen Fragen der Biologie. Charles Darwins epochemachendes Werk „On the Origin of Species“ trägt diese Frage implizit im Titel. Im Gefolge Darwins sollen Arten sich dadurch auseinanderentwickeln und aufspalten, dass sich nach und nach Mutationen ansammeln, Populationen geographisch getrennt werden und in den getrennten Populationen unterschiedliche Selektion wirkt. Im Laufe der Zeit sollen schließlich Fortpflanzungsbarrieren entstehen (genetische Isolation). Auf dieser Basis werden große Zeiträume für die Bildung neuer Arten veranschlagt. Dieses Verständnis ist heute Mainstream in der Evolutionsbiologie.

Ein Zeitgenosse Darwins, der Augustinermönch Gregor Mendel, der als Vater der modernen Genetik bezeichnet wird, verfolgte ein ganz anderes Konzept. Dieses ist weitgehend übersehen worden, erweist sich aber gerade angesichts der Befunde über sehr schnelle Artbildungsprozesse als ausgesprochen aktuell und fruchtbar. Es beruht auf präexistenter Vielfalt durch präexistente genetische Programme und ermöglicht Artbildung innerhalb weniger Generationen, da die Unterschiede zwischen den Arten nicht in langwierigen Mutations-Selektions-Zyklen aufgebaut werden müssen, sondern von Beginn an bereits angelegt sind. Mendels Gesetz der Kombinationen von Merkmalsausprägungen erweist sich angesichts zahlreicher neuerer Befunde als ausgesprochen nützlich zum Verständnis der Veränderung von Arten innerhalb genetischer Familien.

Nigel Crompton, Biologe an der Cornerstone-University (Michigan/USA; https://www.cornerstone.edu/staff/nigel-crompton) hat sich mit Mendels Konzept und Mendel’scher Artbildung intensiv befasst und seine Ergebnisse in einem Internet-Artikel der Studiengemeinschaft Wort und Wissen publiziert. Dieses Konzept erweist sich angesichts einer zunehmenden Anzahl von Beispielen schneller Artaufspaltungen innerhalb von Grundtypen als sehr fruchtbar: Die Formenvielfalt innerhalb von Grundtypen „lebt“ von latenten (= verborgenen), präexistenten Variationsprogrammen, die im Laufe von Generationen durch Homozygotisierung (= Reinerbig-Werden), durch Wechselwirkung zwischen verschiedenen Genen (Epistasis) und durch Springen von Genen ausgeprägt werden. Die heute vorliegenden Befunde sind damit besser in einem Schöpfungsrahmen verstehbar als im Rahmen neodarwinistischer Modellierungen.

Zusammenfassung von Cromptons Arbeit

„Mendels bahnbrechende wissenschaftliche Abhandlung aus dem Jahre 1866, Versuche über Pflanzenhybriden, ist voller Überraschungen und tiefer Einsichten. In ihr beschreibt er Eigenschaften von Hybriden, die sowohl dominante als auch rezessive Merkmalsausprägungen haben, und legt dar, dass rezessive Merkmalsausprägungen in den Hybriden latent vorhanden sind. Er beschreibt, wie diese latenten Merkmalsausprägungen exprimiert werden und neue Sorten und Arten von Hülsenfrüchten erzeugen können. Mendels Entdeckungen lassen die genetische Strategie hinter der Entstehung der Arten (innerhalb von separaten Familien) erkennen. Sein Gesetz der Kombinationen von Merkmalsausprägungen resultiert durch meiotische Rekombination.

Eigenartigerweise wird dieses Mendel‘sche Gesetz von Biologen meistens übersehen oder bewusst ignoriert. Dabei lässt sich mit Hilfe dieses Gesetzes die Entstehung einer großen Anzahl von phänotypischen Variationen zufriedenstellend erklären. Wenn alternative Kombinationen von Merkmalsausprägungen in den Nachkommen fixiert werden, kann daraus eine Fülle von neuen Arten und Gattungen entstehen. Die für diese (neuen) Arten notwendige Information ist bereits vorhanden, aber sie befindet sich latent in den Geschlechtszellen, und zwar in ihrer DNA, wie wir heute wissen. Die Information wird durch Prozesse wie Dominanz, Epistasis* und Transposition* in einem latenten Zustand gehalten, wie man das bei einigen der von Mendel untersuchten Merkmale feststellen kann. Aus der Rekombination dieser Information ergeben sich Familien von Organismen. Die im pan-heterozygoten* Genom* einer Vorfahrenpopulation vorhandene Information erfährt aufeinander folgende Meiosen* und lässt dadurch verschiedene Kombinationen von homozygoten* dominanten und rezessiven Merkmalen entstehen, aus denen dann die zahlreichen Arten und Gattungen entstehen, die zusammen eine separate Familie bilden. Wenn neue Kombinationen von homozygoten Merkmalen auftreten, sorgt die Fortpflanzungsisolation dafür, dass sie fixiert bleiben. Die Selektion ihrerseits begünstigt in jeder einzelnen Situation lediglich die geeignetste dieser Kombinationen.

*Worterklärungen:

- Epistasis (= Wechselwirkung zwischen Genen)

- Transposition (= Springen von Genen an neue Positionen im Erbgut)

- pan-heterozygot (= umfassend mischerbig)

- Genom (= Erbgut)

- Meiose (= Reifeteilung von Geschlechtszellen)

- homozygot (= reinerbig)

Es stellt sich heraus, dass Mutationen zwar einen zusätzlichen Beitrag zur phänotypischen Vielfalt der Arten leisten, jedoch nicht notwendig sind, um die umfangreichen Merkmalsunterschiede hervorzubringen, die man innerhalb der Arten beobachten kann. Für die Entstehung der phänotypischen Artenvielfalt von Familien spielen sie keine notwendige Rolle. Wallace und Darwin hatten zwar Variation und Anpassung beobachtet; da sie aber die Entdeckungen Mendels und die ihnen zugrunde liegenden Mechanismen nicht kannten, kamen sie zu dem Trugschluss, es könne grenzenlose Variationsmöglichkeiten geben. Neue Kombinationen von Merkmalsausprägungen spiegeln die Ausprägung zuvor schon latent vorhandener Information wider. Die Summe aller dieser Kombinationen stellt die Grenzen dar, innerhalb derer eine Familie sich durch Ausprägung der angelegten Möglichkeiten entfalten kann. Diese intrafamiliäre oder cis-Evolution erzeugt einen separaten Abstammungsbaum des Lebens. Mehrere solcher separater Familien (Bäume) ergeben einen Wald des Lebens. Die Entdeckungen Mendels, die er in seiner faszinierenden wissenschaftlichen Abhandlung wiedergibt, waren die Geburtsstunde der Wissenschaftsdisziplin der Genetik und zeigten, woher neue Arten rasch und auch lebenstüchtig entstehen können.“

Der komplette Artikel (32 Seiten, PDF) kann hier heruntergeladen werden:

http://www.wort-und-wissen.de/artikel/sp/b-19-3_mendel.pdf

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2019, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n270.php

09.12.14 „Brauchen wir eine neue Evolutionstheorie?“

Unter der Fragestellung „Does evolutionary theory need a rethink?“ erschien Anfang Oktober in der Wissenschaftszeitschrift Nature ein Pro und Contra zweier Gruppen von Wissenschaftlern. Ende November wurde eine deutsche Übersetzung veröffentlicht.1 Die Auseinandersetzung zeigt, dass es nicht die eine, alles erklärende Evolutionstheorie gibt, sondern eine Vielzahl von theoretischen Ansätzen, die zum Teil miteinander konkurrieren oder gar einander ausschließen. Manche Ansätze laufen darauf hinaus, dass eine Zielorientierung angenommen werden muss. Das erinnert an den Design-Ansatz, doch die Quellen für Zielsetzungen werden in den Lebewesen gesucht, während ein willensbegabter geistiger Urheber tabu ist.

Als im Jahr 1959 das hundertjährige Jubiläum von Charles Darwins Evolutionstheorie gefeiert wurde, galten die wesentlichen Fragen der Evolutionsforschung als geklärt. Dazu gehörte auch der auf Darwin zurückgehende Mechanismus von Variation und Selektion (natürliche Auslese), der als rein natürlicher Prozess verstanden wird und gleichsam naturgesetzmäßig verlaufen soll. Die Variationen innerhalb von Arten entstehen demnach durch Mutationen, das sind Änderungen des Erbguts, die richtungslos in Bezug auf potenzielle Ziele verlaufen (und in diesem Sinne zufällig sind). Die durch Mutationen entstandenen Varianten bilden das Rohmaterial, das der Selektion zur Verfügung steht. Bei Überproduktion der Nachkommen gelangt tendenziell nur der bestangepasste Teil selbst zur Fortpflanzung und kann seine Merkmalsausprägungen an die nächste Generation weitergeben. Dieses Wechselspiel von Zufallsvariation (Mutation) und Auslese (Selektion) soll im Laufe großer Zeiträume dafür sorgen, dass Arten sich nicht nur an wechselnde Umweltbedingungen anpassen, sondern letztlich auch neue Baupläne mit völlig neuen Bauelementen entstehen.2 Seit den 1930er und 1940er Jahren hatte sich die Synthetische Evolutionstheorie etabliert und war viele Jahrzehnte ziemlich unangefochten. Deren Szenario war weitgehend Konsens im Jahr 1959 und im Großen und Ganzen bestimmt diese Sicht die öffentliche Darstellung des evolutionären Prozesses bis in unsere Zeit.

Doch diese Situation hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Eine Fülle neuer Ansätze für kausale Evolutionstheorien wurde in die Diskussion eingebracht und viele Fachartikel beginnen mit Feststellungen wie: „… we have made relatively little progress in understanding how novel traits come into being in the first place“ (Moczek 2008, 432) oder: „How body pattern evolves in nature remains largely unknown“ (Cleves et al. 2014, 13912). Diese Einschätzungen überraschen, da doch schon vor über 50 Jahren häufig zu lesen und zu hören war, die Frage nach den Evolutionsmechanismen sei im Wesentlichen geklärt. Offenbar ist einer wachsenden Zahl von Biologen bewusst geworden, dass mit den einst als vollständig erachteten kausalen Faktoren der Synthetischen Theorie nichts wirklich Neues zustande kommt. Evolution, als naturgeschichtlicher Prozess, aber gilt dessen ungeachtet als nicht hinterfragbare Tatsache. Also muss nach neuen Wegen gesucht werden, auf denen u. a. die Entstehung neuer Baupläne verlaufen konnte.

Eine Gruppe von Evolutionsbiologen sieht nach wie vor keinen Grund zu einem grundsätzlichen Umdenken in der Frage nach den Triebfedern und Mechanismen der Evolution. Andere dagegen fordern eine deutliche Erweiterung bisheriger Theorien. Mittlerweile haben sich in dieser Frage verschiedene Lager gebildet. Dieser Eindruck wird bestätigt, wenn man ein Pro und Contra verfolgt, dass die Wissenschaftszeitschrift Nature Anfang Oktober veröffentlicht hat (Laland et al. 2014, Wray et al. 2014). Eine Gruppe, vertreten durch acht Wissenschaftler meint, die Evolutionstheorie brauche dringend ein Umdenken, es sei eine Erweitere Evolutionäre Synthese (EES) unter Einbeziehung bisher vernachlässigter Disziplinen erforderlich (Pro-Gruppe). Das sei kein Sturm im Wasserglas, sondern ein Kampf um die Seele der Evolution. Sieben Wissenschaftler, die die traditionelle Sicht vertreten (Contra-Gruppe), halten dagegen: Mit der (kausalen) Evolutionstheorie sei alles in Ordnung. Das verfügbare Wissen, dass die Pro-Gruppe einfordere, sei schon berücksichtigt oder ließe sich auch in Zukunft in den bekannten Rahmen einfügen. Es gebe keinen Anlass für eine Neukonzeption.

Vier Bausteine für eine Erweiterte Evolutionäre Synthese

Die Pro-Gruppe nennt vier Aspekte, die nach ihrer Auffassung in der Standard-Evolutionstheorie nicht als Evolutionsfaktoren berücksichtigt, sondern als deren bloße Folge angesehen würden:

- Der genzentrierte Ansatz (Genänderungen als Initialzündungen) müsse ergänzt werden durch die Berücksichtigung zahlreicher Wechselwirkungen mit äußeren und inneren Einflüssen während der ontogenetischen Entwicklung. Diese führen u. a. zu Einschränkungen der Entwicklungsrichtungen („developmental bias“, Entwicklungszwänge) und begrenzen damit mögliche Variationen von Merkmalsausprägungen ein Stück weit (es erfolgt quasi eine Kanalisierung), bevor die Umweltselektion wirkt.

- Die Umweltbedingungen haben nicht nur eine passive Rolle als Selektionsfaktoren, vielmehr werde die Umwelt durch die Lebewesen aktiv mitgestaltet (Nischenkonstruktion); dadurch beeinflussen die Lebewesen selbst auch ihre eigene Evolution.

- Durch die Plastizität der Lebewesen (Änderungen infolge von Umweltreizen – ohne Genänderungen!) sei eine schnelle Anpassung und sogar die Offenlegung bisher verborgener Merkmale möglich, die nachfolgend durch Genvariationen (Mutationen) dauerhaft sichtbar fixiert werden können.

- Extragenetische Veränderungen (Epigenetik) in der Gen-Regulation könnten wie die Gene selber ebenfalls vererbt werden und Einfluss auf Evolution nehmen.

Die Contra-Fraktion hält dagegen, dass die genannten vier Phänomene zwar tatsächlich bedeutende evolutionäre Prozesse und Gegenstand ihrer eigenen Forschungen seien, dass sie aber nicht dermaßen in den Fokus gerückt werden müssten, dass die Einführung einer neuen Bezeichnung wie „Erweiterte Synthese in der Evolutionstheorie“ gerechtfertigt sei. Es treffe nicht zu, dass diese Faktoren in der Standard-Evolutionstheorie vernachlässigt würden. Vielmehr gebe es nur neue Namen für alte Konzepte. Von der Standard-Evolution werde durch die Vertreter der EES eine Karikatur gezeichnet. Weiter sei es verfehlt, eine Gen-Zentriertheit zu kritisieren, denn Veränderungen im Erbgut hätten einen wesentlichen Anteil an Anpassung und Artbildung, was in vielen Fällen auch genau belegt sei (z. B. Antibiotikaresistenzen oder Laktosetoleranz beim Menschen). Es sei außerdem nicht geklärt, ob die Plastizität genetische Variationen im Rahmen des Adaptationsprozesses tatsächlich steuern bzw. fixieren kann. Ebenso sei die Rolle der Entwicklungszwänge (developmental bias) auf die Evolution adaptiver Merkmale schwer zu bestimmen. Schließlich gebe es keine stichhaltigen Beweise für eine tragende Rolle vererbter, epigenetischer Modifikationen auf evolutionäre Anpassung. In den vier o. g. Phänomenen sieht die Contra-Gruppe daher lediglich Erweiterungen der bislang favorisierten zentralen Prozesse des evolutionären Wandels (natürliche Selektion, Drift, Mutation, Rekombination und Genfluss). Die neu eingeforderten Mechanismen seien allesamt nicht essentiell für die Evolution, sondern modifizieren lediglich die bekannten Erklärungen für evolutionäre Prozesse unter gewissen Umständen.

Kommentar

Diese Auseinandersetzung zeigt, dass es entgegen vieler öffentlicher Verlautbarungen nicht die eine, alles erklärende Evolutionstheorie gibt, sondern eine Vielzahl von theoretischen Ansätzen, die zum Teil miteinander konkurrieren oder gar einander ausschließen (vgl. dazu Ullrich 2010). Diese Situation resultiert aus dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess und dokumentiert an sich einen normalen innerwissenschaftlichen Prozess. Die Brisanz ergibt sich in diesem Fall aus dem Forschungsgegenstand Evolution. Evolution wird einerseits als historisches Faktum vorausgesetzt, konnte andererseits aber auch über 150 Jahre nach Darwin bisher kausal nicht erschlossen werden. Eine Reihe von Wissenschaftlern hält beim gegenwärtigen Wissensstand die Standard-Evolutionstheorie für so ungenügend, dass sie eine substanzielle Erweiterung für erforderlich halten. Die Frage nach den Mechanismen erscheint weniger klar denn je. Die Vielfalt neuer Ansätze ist genau dafür ein gewichtiges Symptom. Es wäre wichtig, wenn dieser Aspekt stärker auch ins öffentliche Bewusstsein treten und bei der Debatte um Schöpfung und Evolution Berücksichtigung finden würde.

Ob die Lösungsansätze der Pro-Gruppe erfolgversprechend sind, ist bislang zweifelhaft, und zwar aus folgenden Gründen. Zwei der vorgeschlagenen Ansätze – die Berücksichtigung der Plastizität und der epigenetischen Vererbung für Erklärungen evolutionärer Innovationen – ermöglichen für sich alleine gar keine Evolution, da nach bisheriger Kenntnis die betreffenden Änderungen jederzeit rückgängig gemacht werden können und in der Regel nicht stabil (oder gar nicht) an die nächsten Generationen weitergegeben werden. In beiden Fällen handelt es sich um Änderungen, die zunächst in irgendeiner Form – ausgelöst durch Umweltreize – abgerufen werden und keine Änderungen im Erbgut beinhalten. Bei erneuten Änderungen dieser Umweltreize ändern sich aber auch die betreffenden Merkmalsausprägungen und fallen z. B. in den vorherigen Zustand zurück. Was ist dann für die Evolution gewonnen? Aufgrund von Umweltreizen oder epigenetisch gesteuerte Veränderungen müssen also nachfolgende Merkmalsvarianten durch passende Mutationen gleichsam festgehalten (fixiert) werden, und diese müssen dann sich in „klassischer Weise“ in den Populationen durchsetzen. Die Kritik der Contra-Gruppe ist an dieser Stelle daher verständlich. Die Mutmaßung, dass durch plastische Reaktionen konstruktive Neuheiten entstehen können, ist experimentell nicht nachvollzogen und auch theoretisch sehr unwahrscheinlich. Eine Zusammenfassung der Ansätze findet sich bei Junker (2014). Beide Faktoren – Plastizität und Epigenetik – sind aber aus einer Schöpfungsperspektive sehr interessant, ermöglichen sie doch den Lebewesen eine weitreichende Anpassungsfähigkeit und enorme Flexibilität bei wechselnden Umweltbedingungen (Näheres bei Junker 2014).

Dass ontogenetische Entwicklungszwänge evolutionär weiterhelfen sollen, ist ebenfalls fragwürdig. Denn Entwicklungszwänge und kanalisierende Randbedingungen während der Ontogenese „filtern“ zwar einerseits unpassende bzw. inkompatible Veränderungen aus, so dass nur ein Teil der potentiell möglichen Veränderungen eine Ausprägung im Erwachsenenalter erfährt – damit erfolgt eine interne Vorselektion der neuen Varianten. Aber weshalb soll andererseits dies dazu beitragen, dass neue Formen entstehen? Durch den Verweis auf ontogenetische Entwicklungszwänge wird nur ein problematischer Aspekt der Standard-Evolutionstheorie entschärft, nämlich die Zufälligkeit der Veränderungen des der Evolution zur Verfügung stehenden „Rohmaterials“. In dieser Zufälligkeit wird offenbar ein Problem gesehen, aber die vorgeschlagenen Lösungen helfen nicht in Bezug auf die Entstehung von Neuheiten. Ähnliche Kritik kann man beim Faktor „Nischenkonstruktion“ formulieren.

Design in der Natur

Bemerkenswert ist im Beitrag der Pro-Gruppe ein Satz über den Design-Ansatz („Intelligent Design“). Die Autoren mutmaßen, dass „die Evolutionsbiologen auch – gejagt vom Schreckgespenst des Intelligent Design – eine geschlossene Front gegenüber wissenschaftsfeindlichen Ansätzen bilden“ möchten. Diese Befürchtung ist berechtigt (nicht aber die Unterstellung der Wissenschaftsfeindlichkeit). Denn die Mängel der Standard-Evolutionstheorie begünstigen eben auch ganz alternative Ansätze wie den Design-Ansatz und zwar genau aus dem Grund, weshalb die Pro-Gruppe nach neuen naturalistischen Ansätzen sucht: Es braucht eine wie auch immer geartete Steuerung: Plastizität, Epigenetik, Entwicklungszwänge und Nischenkonstruktion haben nämlich in den Augen der Pro-Gruppe eines gemeinsam: Man sieht Bedarf an der Eindämmung des Zufalls und an gezielter Anpassung; die Umweltselektion wird dafür als nicht ausreichend erachtet. Im Grunde genommen werden mit diesen Ansätzen Zielorientierungen eingeführt; die sich aus dem Organismus selbst heraus ergeben sollen. Das aber stützt eine Art Design-Ansatz, mit der paradoxen Besonderheit, auf eine intentionale (willensbegabte) geistige Quelle zu verzichten. Die Integration einer intentionalen geistigen Quelle als Erklärungsoption für das Sosein des Lebens ist im wissenschaftlichen Mainstream nämlich tabu. Man wird also weiterhin natürliche Mechanismen suchen und auf den Prüfstand stellen, um rein natürliche, blinde, nichtgeistige Naturprozesse aufzuspüren, die kreativ sein sollen. Der Naturwissenschaft wird diese Vorgehensweise sicherlich weitere und unerwartete Erkenntnisse liefern. Ob diese uns jedoch der Antwort nach den Ursachen und Mechanismen der hypothetischen Evolution näher bringen, darf mit Blick auf die Geschichte bezweifelt werden.

Die Frage nach einem Schöpfer stellt sich also auch weiterhin, nicht weil die Naturwissenschaft versagt, sondern weil zu erwarten ist, dass der durch sie generierte Wissenszuwachs weiterhin Hinweise auf die Existenz einer geistigen Verursachung des Lebens liefern wird.

Quellen

Cleves PA, Ellis NA, Jimenez MT, Nunez SM, Schluter D, Kingsley DM & Miller CT (2014) Evolved tooth gain in sticklebacks is associated with a cis-regulatory allele of Bmp6. Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 13912-13917.

Junker R (2014) Plastizität der Lebewesen: Baustein der Makroevolution? http://www.wort-und-wissen.de/artikel/sp/b-14-2-plastizitaet.pdf

Laland K et al. (2014) Does evolutionary theory need a rethink? Yes, urgently. Nature 514, 161-164.

Moczek AP (2008) On the origins of novelty in development and evolution. BioEssays 30, 432-447.

Ullrich H (2010) Evolution und Evolutionstheorien. Irrtümliche Selbstverständnisse und Fehldarstellungen naturalistischer Ursprungsmodelle. Stud. Integr. J. 17, 76-87.

Wray G et al. (2014) Does evolutionary theory need a rethink? No, all is well. Nature 514, 161-164.

Anmerkungen

1 http://www.spektrum.de/news/brauchen-wir-eine-neue-evolutionstheorie/1320620

2 „Das Endresultat der natürlichen Selektion ist es, dass jede Kreatur dahin strebt, im Verhältnis zu den Bedingungen, in denen sie lebt, immer vollkommener zu werden. Diese Verbesserung führt unvermeidlich zu einem Fortschritt in der Organisation der meisten Lebewesen“ (Charles Darwin: Über den Ursprung der Arten. London, 1859).

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2014, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n221.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

19.06.17 Spannendes Buch über die grundlegende Krise von Evolutionstheorien

In seinem im Jahr 2016 erschienenen Buch „Evolution: Still a theory in crisis“ formuliert der Biochemiker Michael Denton grundlegende Kritik an (neo-)darwinistischen Evolutionstheorien und untermauert sie mit einer großen Anzahl von verschiedensten Beispielen. Seine Kritik spielt dem Schöpfungsgedanken in die Hände.

30 Jahre nach der Veröffentlichung seines vielbeachteten Werks „Evolution: A theory in crisis“ veröffentlichte der britisch-australische Biochemiker Michael Denton ein Nachfolgewerk: „Evolution: Still a theory in crisis“ (Seattle: Discovery Institute Press). Schon der Titel macht deutlich, dass er seine im Jahr 1985 formulierte Kritik an Evolution auch nach vielen neuen Erkenntnissen und vielen neuen Fossilfunden bestätigt sieht. Die Hauptthese lautete damals: Die Natur ist im Wesentlichen diskontinuierlich; es gibt systematische Sprünge. Höhere Taxa* und Taxa-definierende homologe* Merkmale sind deutlich abgrenzbar.

*Begriffe:

- Taxa (= systematische Einheiten)

- homolog (= bauplangleich)

Wenn Denton Recht hat, ist das ein fundamentales Problem für (neo-)darwinistische Vorstellungen von einer graduellen Evolution, die durch das Wechselspiel von zukunftsblinden Mutationen und gegenwartsbezogener natürlicher Auslese vorangetrieben wird – auch wenn Denton das Evolutionsparadigma als Rahmen akzeptiert.

Strukturalismus und Funktionalismus. Die Problematik für Evolution wird nach Denton durch die Gegenüberstellung von Strukturalismus und Funktionalismus deutlich. Nach dem Strukturalismus sind wesentliche Teile des Bauplans von Lebewesen (Homologien, höhere Taxa definierende Merkmale) durch grundlegende interne Zwänge oder durch physikalische Faktoren bestimmt. Die Strukturen sind primär und ermöglichen Funktionen.

Dagegen sind nach dem Funktionalismus die Funktionen der Organe primär. Diese Sicht ist für die (neo-)darwinistische Theorie grundlegend: Die Organe seien während der Evolution aufgrund funktioneller Notwendigkeiten durch kumulative Selektion und Anpassung entstanden – in vielen kleinen Schritten, wie Darwin betonte. Nicht physikalische Gesetzmäßigkeiten und innere Zwänge sind entscheidend, sondern von Beginn an und jederzeit Anpassung an die Umwelt und die Funktion des jeweiligen Organs. Der Gegensatz beider Anschauungen kann in einer Frage so gefasst werden: Bestimmt die Struktur die Funktion oder bestimmt die Funktion die Struktur?

Dentons Buch ist ein Plädoyer für den Strukturalismus und somit eine Kritik des Darwinismus und der darauf aufbauenden neueren Synthesen. Das zeigt er anhand einer großen Anzahl verschiedenster Beispiele und Phänomene und auch durch Zitate zeitgenössischer Wissenschaftler. Denton legt dar, dass die wesentlichen Bauplan-Merkmale weder durch heutige funktionelle Erfordernisse verstanden werden können noch durch die Annahme, dass ursprünglich (bei ihrer Entstehung) ihre Funktion entscheidend war. Anpassungsvorgänge und Selektion spielen nur eine untergeordnete Rolle bei der mikroevolutiven Feinabstimmung von Organen auf unterschiedliche Umweltbedingungen

Das Auftreten von Neuheiten sei also nicht primär durch funktionelle Notwendigkeit begründet, wie von (neo-)darwinistischen Ansätzen angenommen, sondern durch interne und naturgesetzliche Zwänge bedingt; nur deren spezielle Anpassungen könnten darwinistisch erklärt werden.

Interessant sind Dentons Ausführungen zur Wissenschaftsgeschichte. Er zeigt, dass Charles Darwin und seine Nachfolger in der Sache zu Unrecht als Sieger im Theorienwettstreit zur Entstehung der Baupläne erklärt wurden. Die nach Darwin übliche Darstellung, die Biologen vor Darwin hätten ihre Überzeugungen auf ihren metaphysischen Glauben gegründet, stelle die Realität auf den Kopf und sei ein Mythos, den die Neodarwinisten geschaffen hätten. Denn in Wirklichkeit hätten die Biologen vor Darwin ihre Sicht von Typen des Lebens als unveränderliche Bestandteile der Weltordnung gerade nicht aus metaphysischen Vorgaben abgeleitet, sondern aus empirischen Befunden.

Kritik. Dentons Grundthese lautet: Das Leben und seine Bauelemente sind integrale Bestandteile der Natur bzw. der kosmischen Ordnung und entstehen wie die Atome oder Kristalle letztlich aufgrund der Eigenschaften der Materie mit Notwendigkeit. Diese Grundthese versucht er mit einer Analogie aus dem anorganischen Bereich zu untermauern: den Formen, die Wasser bilden kann. Doch eine solche Argumentation ist höchst fragwürdig. Denn den anorganischen Beispielen fehlt eine entscheidende Eigenschaft, die die Strukturen von Lebewesen aufweisen: funktionale Komplexität. Lebewesen machen sich aktiv die Naturgesetzmäßigkeiten zunutze; sie sind mit Möglichkeiten ausgestattet, dies tun zu können. Ihre Organe und ihr ganzer „Betrieb“ arbeiten den natürlichen Zerfallstendenzen entgegen. Im nicht-lebenden Bereich der Schöpfung fehlt genau das.

So bleibt vage und unklar, inwiefern die Grundstrukturen der Lebewesen eine Folge von Gesetzmäßigkeiten und internen Zwängen seien, sprich wie diese die Strukturen der Lebewesen hervorbringen. Denton zeigt mit vielerlei Argumenten und gut begründet, dass kleinschrittige Anpassungen keinen Weg zu den Basisstrukturen des Lebens ebnen, da zahlreiche morphologische, physiologische und genetische Änderungen en bloc neu auftreten und aufeinander abgestimmt sein müssen, und dass somit die (neo-)darwinistische Erklärung nicht zielführend ist. Aber die strukturalistische Alternative bleibt im Ungefähren. Gelegentlich spricht Denton von „Vor-Arrangements“ oder Prädispositionen. Nur wenn die Natur speziell bzw. gezielt vor-arrangiert war für die Verwirklichung von Neuheiten, sei deren sprunghafte Entstehung denkbar. Aber woher kommt dann dieses Vor-Arrangement?

Dentons Kritik am funktionalistischen Ansatz erscheint zwar gut begründet, doch kann er seinen strukturalistischen Ansatz genau so wenig empirisch begründen. Seine Kritik spielt jedoch dem Schöpfungsdenken in die Karten und die von ihm vorgetragenen Befunde können als klare Hinweise auf einen Schöpfer gewertet werden, so wie es die Typologen (wie Cuvier, Owen und von Baer) im 18. und 19. Jahrhundert vertreten haben.

Eine ausführliche Buchbesprechung ist unter http://www.wort-und-wissen.de/info/rezens/b56.html frei verfügbar.

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2017, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n249.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

01.04.14 25 Jahre Evolution in vitro

Gastbeitrag von Daniel Vedder

Ein Langzeit-Evolutionsexperiment mit Bakterien erreicht demnächst 60.000 Generationen. In den letzten Jahren wurden bereits interessante Ergebnisse publiziert, etwa zum Auftauchen aerober Citratnutzung in E. coli oder über die Rolle von Hypermutatoren. Nun ist eine neue Studie erschienen, die nahelegt, dass die evolutionäre Adaptation auch bei gleichbleibenden Bedingungen nicht aufhört. Dass neue Strukturen evolutionär entstehen können, wurde bisher jedoch nicht gezeigt.

Das Langzeit-Evolutionsexperiment. Eines der größten Hindernisse der experimentellen Evolutionsbiologie sind die sehr langen Zeitspannen, mit denen gerechnet werden muss. Zwar lassen sich im Freiland Populationen unter mehr oder minder natürlichen Bedingungen beobachten, doch immer nur für relativ wenige Generationen. Die Generationszeit der Studienorganismen erweist sich in der Praxis als begrenzender Faktor, weswegen nur wenige Experimente länger laufen als 100 oder sogar 1000 Generationen. Ein Freiland-Experiment mit Anolis-Eidechsen etwa umfasste 15 Generationen in ebenso vielen Jahren (vgl. Vedder 2012). Wenn von einer Erdgeschichte von mehreren Milliarden Jahren ausgegangen wird, leidet natürlich die Aussagekraft der Ergebnisse, die aus Experimenten mit so wenigen Generationen gewonnen werden.

Um diese Problematik zu umgehen, werden in Evolutionsexperimenten bevorzugt Modellorganismen mit einer möglichst kurzen Generationsdauer eingesetzt, wie die Taufliege Drosophila melanogaster oder der Fadenwurm Caenorhabditis elegans, deren Reproduktionszeit in Tagen oder Wochen statt in Monaten oder Jahren gemessen wird. Dadurch lassen sich in relativ kurzer Zeit viele Generationen beobachten und so aussagekräftigere Ergebnisse erzielen.

Ein anderer beliebter Modellorganismus für solche Experimente ist das Darmbakterium Escherichia coli. Es bietet zwar als Einzeller nur begrenzte Forschungsmöglichkeiten, durchläuft dafür aber an einem einzigen Tag sechs bis sieben Generationen. Aus diesem Grund entschied sich der amerikanische Evolutionsbiologe Richard Lenski, mit E. coli als Studienorganismus zu arbeiten, als er sein Langzeit-Evolutionsexperiment (Long-Term Evolution Experiment, LTEE) startete. Für seine Versuche startete er mit 12 verschiedenen Bakterienpopulationen („Stämme“) in einem Glucose-Nährmedium. Jeden Tag werden aus jedem Stamm einige Bakterien nach dem Zufallsprinzip entnommen und in frisches Medium gegeben, in welchem sie sich weiterentwickeln können. Regelmäßig eingefrorene Proben ergeben eine Art „Fossilbericht“, der benutzt werden kann, um Bakterien unterschiedlicher Generationen miteinander bezüglich evolutionärer Fitness oder sonstiger Eigenschaften zu vergleichen und ggf. auch ausgewählte Etappen zu wiederholen.

Was 1988 als kleines Projekt begann, wurde bald weithin bekannt und erregte immer mehr Aufsehen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums publizierte die Wissenschaftszeitschrift „Science“ letztes Jahr sogar einen eigenen Bericht darüber (Pennisi 2013). So sind die bis jetzt erreichten ca. 60.000 Generationen rein rechnerisch vergleichbar mit einer Million Jahren Evolution des Menschen, womit es das derzeit mit Abstand am längsten laufende Evolutionsexperiment ist.

Das LTEE hat bisher einige interessante Ergebnisse hervorgebracht: Beispielsweise sind sechs der Stämme zu so genannten Hypermutatoren geworden, d. h. ihre Mutationsrate ist um mehrere Größenordnungen gestiegen. Unerwartet war, dass sich die Stämme trotzdem insofern ziemlich parallel entwickelten, als der Fitnessgraph jedes Stammes dieselbe Form aufwies. Das bekannteste und bedeutendste Ergebnis ist jedoch das Auftauchen eines Citrattransports in E. coli, das für viel Furore sorgte. Die Charakterisierung von E. coli zeigt, dass die Mikroben unter aeroben Bedingungen Citrat nicht in die Zelle transportieren können, und daher unter solchen Bedingungen das Citrat trotz des verfügbaren Zitronensäurezyklus nicht als Kohlenstoffquelle nutzen kann. Blount et al. (2008) hatten berichtet, dass in einem der 12 E. coli-Stämme diese Funktion über mehrere Mutationen erlangt worden ist, dies war als „evolutionäre Neuheit“ beschrieben worden. Bei genaueren Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass die vermeintliche „key innovation“ lediglich auf Veränderungen in der Genregulation zurückzuführen ist, also keineswegs die Entstehung einer neuen Funktion vorliegt (vgl. Binder 2012).

Zwischendurch experimentierte Lenski auch mit digitalen Organismen (kleine selbst-replizierende Computerprogamme), die eine noch viel kürzere Generationszeit aufweisen und außerdem einfacher zu handhaben und untersuchen sind als Bakterien. Die Relevanz dieser Ergebnisse für reale biologische Systeme ist aber zweifelhaft (vgl. Bertsch und Waldminghaus 2005).

Unendliche Evolution? Neueste Ergebnisse aus dem Lenski-Labor beziehen sich auf den Gesamt-Fitnessgewinn der Populationen, der über 50.000 Generationen des Experiments hinweg gemessen wurde (Wiser et al. 2013). Im Schnitt waren die Bakterien in dem verwendeten Nährmedium 1,7-mal fitter als die ursprüngliche Gründerpopulation, gemessen an ihrer relativen Wachstumsrate. In den frühen Phasen des LTEE stieg die Fitness am schnellsten, danach flachte die Kurve ab, stieg aber immer weiter. Nach 10.000 Generationen hatten die Forscher vorausgesagt, dass es irgendwann keine vorteilhaften Mutationen für die gleichbleibenden Bedingungen geben und die Fitness somit nicht weiter gesteigert würde (Lenski & Travisano 1994). Es gibt jedoch immer noch keine Anzeichen für ein Fitnessplateau. Im Gegenteil, mathematische Beschreibungen der Fitnesskurve über die Zeit legen ein Modell nahe, dessen Steigung nie Null wird, d. h. dass die Fitness also immer größer wird. Interessanterweise haben die oben erwähnten Hypermutatoren fast durchgehend eine höhere Fitness als Stämme mit normalen Mutationsraten.

Diskussion. Dass die Fitness scheinbar unendlich steigt, ist ein unerwartetes Ergebnis. Nach dem gängigen Modell der Fitnesslandschaft entwickeln sich Populationen unter gleichbleibenden Bedingungen in Richtung einer „Bergspitze“, eines Maximums. Ist die Spitze der Landschaft erreicht, kann die Anpassung mangels Möglichkeiten nicht weiter verbessert werden. Natürlich ist es noch möglich, dass das LTEE diesen Zustand trotzdem irgendwann erreichen wird. Pennisi zitiert jedoch Lenski mit folgenden Worten: „Das Konzept einer Fitness-Spitze ist schwerer zu greifen als ich erwartet hatte. Ich halte es für gut möglich, dass die Fitness sich noch eine Million Jahre lang weiter steigern wird“ (Pennisi 2013, übersetzt vom Autor). Auch aus der Sicht der Schöpfungsforschung ist das durchaus überraschend. Lönnigs Regel der rekurrenten Variation besagt, dass einem Grundtyp nur endlich viele verschiedene Mutationen zur Verfügung stehen (vgl. Lönnig 2005). Daher würde man auch hier schlussendlich ein Fitnessmaximum erwarten. Warum dies (noch) nicht eingetroffen ist, bleibt offen. Es muss allerdings auch bedacht werden, dass Fitnesssteigerung nicht gleichbedeutend ist mit der Entwicklung evolutionärer Neuheiten.

Außerdem ist bei der Bewertung der Ergebnisse natürlich zu berücksichtigen, dass dies nur die Daten aus einem einzigen Großexperiment sind. Weitere Ergebnisse könnten das Bild stark verändern. Sollte das aber nicht der Fall sein, müssen einige theoretische Modelle modifiziert oder gar verworfen werden.

Die hervorgehobene Rolle der Hypermutatoren ist auch eine besondere Betrachtung wert. Da die meisten Mutationen der Fitness abträglich sind, war man früher davon ausgegangen, dass die natürliche Selektion die Mutationsrate so gering wie möglich halten würde. Daher mussten, als 1997 im LTEE die Hypermutatoren beschrieben wurden, die sich gegen Nicht-Mutatoren durchsetzen konnten, neue evolutionsbiologische Modelle zum Einfluss der Mutationsrate entwickelt werden (Sniegowski et al. 1997). Der Biochemiker Michael Behe macht außerdem darauf aufmerksam, dass einige der Hypermutatoren-Stämme ihren Phänotyp durch die Ausschaltung zweier Enzyme erlangten. Somit wäre diese evolutionär vorteilhafte Entwicklung eine Rückentwicklung – „ein schlechtes Omen für jegliche Theorie der Evolution, die sich allein auf blinde, ungerichtete Prozesse verlässt“, wie er sich ausdrückt (Behe 2013, übersetzt vom Autor). Ob zudem Hypermutatoren makroevolutive Änderungen erleichtern oder ermöglichen, ist offen und durch die bisher vorliegenden Befunde aus dem LTEE nicht entscheidbar.

Das LTEE bleibt auch nach 25 Jahren ein faszinierendes Experiment, das viele wertvolle Daten liefert. Vielleicht führen einige davon dazu, dass momentan anerkannte Hypothesen revidiert werden müssen – das ist der Gang der Wissenschaft. Ob nun die natürliche Selektion tatsächlich unendlich weiterläuft, wie Lenski vermutet, oder ob sie doch in einem Plateau mündet müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.

Literatur

Bertsch E & Waldminghaus T (2005) Evolution virtueller Lebewesen. Stud. Integr. J. 12, 34-35. (http://www.wort-und-wissen.de/sij/sij121/sij121-7.html)

Binder H (2012) Von der Citrat-Verwertung zur Entstehung des Auges?, https://www.genesisnet.info/index.php?News=187

Behe M (2013) Lenski’s Long-Term Evolution Experiment: 25 Years and Counting. Evolution News, http://www.evolutionnews.org/2013/11/richard_lenskis079401.html

Blount ZD, Borland CZ & Lenski RE (2008) Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of Escherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 7899-7906